L'histoire :

Un jeune homme métis blanc-comanche se pointe aux abords d’une ferme isolée des grandes plaines. La vieille Molly s’étonne de voir un cavalier dans cette zone d’ordinaire totalement dépeuplée. Ce métis prénommé John est venu prévenir son ancien ami, le vieux Burt, que la bande de Chemise de Fer campe au bord de la Purgatorie River. L’heure de la vengeance a sonné… et surtout, elle urge, car les rangers ne vont pas tarder à tomber sur le paletot de cette tribu indienne. Malgré la bouteille de whisky à moitié vidé à ses côtés, Burt affalé sur un fauteuil de l’autre côté de la ferme, se lève d’un coup sec. Silencieux, le visage fermé, un regard de haine envers le métis, il charge sa winchester. Il enfourche son cheval et part, suivi de près par John. Burt se dirige tout droit vers Purgatorie River, quitte à traverser un territoire dangereux, en pleine zone Kiowa. A aucun moment, John ne parvient à infléchir sa décision. Burt reste mutique et décidé. John se souvient que jadis, Zeb, le fils de Burt, avait été massacré par des indiens. Il se souvient aussi que sa femme Clara avait préféré se tirer une balle dans le crâne plutôt que d’être violée par les mêmes indiens. Il comprend cette vengeance qu’il permet aujourd’hui, mais il redoute sa fureur…

Ce qu'on en pense sur la planète BD :

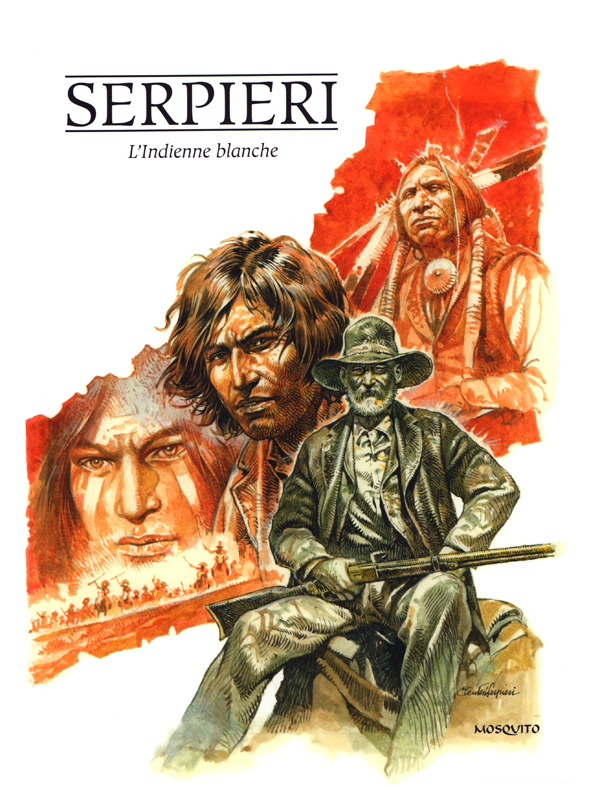

L’indienne Blanche appartient au vaste cycle de western que Paolo Emeuteri Serpieri réalisa dans les années 70 et 80, bien avant de s’abandonner à la fresque de science-fiction érotique qui forgea sa réputation, Druuna. L’indiana blanca, de son titre original, fut originellement publié en Italie en 1983 et cela raconte une dramatique histoire de vengeance – pléonasme ? Motivé par un jeune métis, un vieil homme ivre de tristesse, d’alcool et de vengeance, file tout droit vers un massacre ultime à l’endroit du peuple indien. Un pasteur protestant extrémiste rajoute de l’huile sur le feu… Il n’y a pas grand’chose à sauver dans cette humanité-là, ma bonne dame. Nous ne retiendrons pas le scénario, somme toute basique, qui s’appuie sur des dialogues convenus et souvent ampoulés. Ni la conclusion qui s’avère aussi tragique qu’attendue. En revanche, on pose ingénument la question : existe-t-il meilleur dessinateur au monde que le Serpieri des années 80 ? Sa griffe en encrages noir et blanc, composés de petites hachures et coups de pinceaux, comme mouchetés, se rapproche presque des lithographies anciennes et n’empêche nullement de décliner des trognes patibulaires très expressives. Panoramas épiques, chevauchées héroïques, parures indiennes, sauvagerie primaire sont transcendés par le maestro de la BD réaliste.