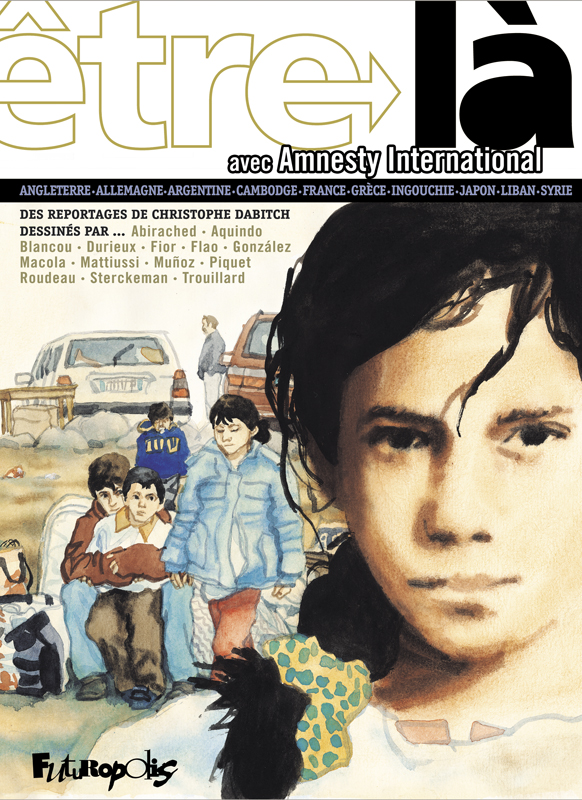

Ancien journaliste, Christophe Dabitch met depuis de nombreuses années sa passion du réel au service de récits dessinés, plus ou moins fictionnels. Scénariste de La Colonne, La Ligne de fuite ou Mauvais Garçon il multiplie les collaborations, et se fait aujourd’hui maître d’oeuvre d’un collectif, Etre Là, soutenu par Amnesty International. Damien Roudeau, Jorge Gonzalès, Piero Macola, Zeina Abirached entre autres, prêtent leurs crayons aux voix d’hommes et de femmes engagés dans une lutte contre l’enfer du monde.

interview Bande dessinée

Christophe Dabitch

Bonjour Christophe Dabitch, pourrais-tu te présenter ?

Christophe Dabitch : J’écris des histoires en bande dessinée mais aussi des récits avec des photographes, ou des récits historiques, tout types de livres. J’ai été journaliste pendant longtemps, j’ai réalisé des documentaires aussi en vidéo…

Tu as été l’initiateur du projet collectif Etre là : comment s’est-il monté ?

Christophe Dabitch : Il y a quelques années, j’avais écrit un livre qui s’appelait Immigrants, un recueil d’entretiens avec des personnes soit devenues françaises soit en voie de l’être, sur des aspects de leurs trajectoires, de leurs parcours, très différents selon chaque personne. Il a été mis en dessin par un collectif de dessinateurs et Amnesty International était rentré en coédition, ils avaient parrainé le livre d’une certaine manière. Je les avais donc rencontrés à ce moment-là. Futuropolis

et Amnesty m’ont ensuite demandé si j’avais une idée, et j’ai proposé ce reportage dessiné en posant quelques conditions. Ce ne devait pas être un livre sur Amnesty International, mais en collaboration avec eux, je voulais aussi aller sur place, faire des reportages non pas sur dossier, mais en rencontrant réellement les gens, choisir les sujets et les dessinateurs. Qu’ Amnesty joue le jeu de respecter un regard d’auteur sur un certain nombre de thématiques en écho à leur travail, en lien avec des droits qu’ils défendent sur la planète. J’ai donc choisi des sujets, des thématiques, des reportages qui m’intéressaient et qui étaient assez représentatifs géographiquement. L’idée après c’était de les préparer, d’aller sur place, de rencontrer les gens, dans ce travail de reportage autour des droits, et de voir comment des personnes qui se trouvent dans une situation XY à un moment donné luttait pour défendre quelque chose. Comment elle le faisait ? Quelle était la complexité de cette situation-là ? De gens qui n’étaient pas des militants professionnels, pas des politiciens. Je voulais aussi aller à la rencontre d’un public qui m’intéresse, les migrants par exemple. A la frontière grecque, par exemple, on a construit une clôture anti-migrants. Beaucoup de médias s’y sont rendus avant qu’il y ait la clôture. Ca m’intéressait d’y retourner après, voir comment avait été vécue cette période-là. Je voulais que ce soit des reportages très personnels, très subjectifs, un mélange de documentaire, une approche journalistique, et une approche personnelle, d’auteur, en lien avec le récit dessiné, que je pratique par ailleurs sur des fictions.

et Amnesty m’ont ensuite demandé si j’avais une idée, et j’ai proposé ce reportage dessiné en posant quelques conditions. Ce ne devait pas être un livre sur Amnesty International, mais en collaboration avec eux, je voulais aussi aller sur place, faire des reportages non pas sur dossier, mais en rencontrant réellement les gens, choisir les sujets et les dessinateurs. Qu’ Amnesty joue le jeu de respecter un regard d’auteur sur un certain nombre de thématiques en écho à leur travail, en lien avec des droits qu’ils défendent sur la planète. J’ai donc choisi des sujets, des thématiques, des reportages qui m’intéressaient et qui étaient assez représentatifs géographiquement. L’idée après c’était de les préparer, d’aller sur place, de rencontrer les gens, dans ce travail de reportage autour des droits, et de voir comment des personnes qui se trouvent dans une situation XY à un moment donné luttait pour défendre quelque chose. Comment elle le faisait ? Quelle était la complexité de cette situation-là ? De gens qui n’étaient pas des militants professionnels, pas des politiciens. Je voulais aussi aller à la rencontre d’un public qui m’intéresse, les migrants par exemple. A la frontière grecque, par exemple, on a construit une clôture anti-migrants. Beaucoup de médias s’y sont rendus avant qu’il y ait la clôture. Ca m’intéressait d’y retourner après, voir comment avait été vécue cette période-là. Je voulais que ce soit des reportages très personnels, très subjectifs, un mélange de documentaire, une approche journalistique, et une approche personnelle, d’auteur, en lien avec le récit dessiné, que je pratique par ailleurs sur des fictions. Ce sont des sujets que tu avais traités par ailleurs ?

Christophe Dabitch : La question de la migration, oui. Il y a d’autres sujets que j’ai découverts, comme la question de la surveillance, des lanceurs d’alerte. C’est un sujet qui m’intéressait, j’avais déjà lues pas mal de choses dessus, mais c’était passionnant de me plonger dans la documentation, de rencontrer des hackers, des anciens des services américains, NSA, CIA… Dans chaque reportage, je voulais laisser une grande part à l’improvisation suivant ce qui se passait sur place. Il y avait une partie maîtrisée, et une partie un peu flottante qui m’intéresse dans le reportage.

Ce reportage sur la cybersurveillance est d’ailleurs le seul qui contient une part de fiction.

Ce reportage sur la cybersurveillance est d’ailleurs le seul qui contient une part de fiction.

Christophe Dabitch : J’ai rencontré beaucoup de monde pour ce reportage, et d’un point de vue narratif ça risquait d’être une série de rencontres/informations, une forme télévisuelle assez pauvre. Il fallait que le dessinateur puisse s’exprimer assez librement aussi. J’ai donc pris un argument fictionnel, celui du narrateur de l’histoire, mais tous les éléments, les personnages, les propos tenus sont très documentaires.

La BD documentaire est en pleine explosion. A ton avis, qu’apporte la bande dessinée au documentaire ?

Christophe Dabitch : Il y a plusieurs choses. Beaucoup de gens expriment une fatigue face à l’expression médiatique majoritaire qu’est la télévision, et qui est une manière parmi d’autres de raconter le monde. Le dessin est une façon de raconter le monde qui a existé avant toutes les autres médias. Au XIXème siècle, et avant, des dessinateurs illustraient des situations, témoignaient de la réalité par le dessin. Et ce avant la télé, avant le son, avant internet. On redécouvre ça, il y a une nouvelle virginité du reportage qui est un peu étonnante ! Ensuite, par rapport à d’autres expressions, il n’y a pas forcément de différences essentielles, c’est une question d’intention, de rendre compte de la complexité du monde. Mais ce que la bande dessinée peut amener c’est le trait subjectif évident, la sensibilité, la sensualité du dessinateur. Comme on est dans un livre, il y a un arrêt et des retours en arrière possibles. La cohabitation et la correspondance du texte et de l’image, propre à la bande dessinée peut permettre de raconter de façon singulière une histoire. Les formes sont assez ouvertes. Et les dessinateurs disent qu’ un lien particulier se crée avec la personne interviewée, c’est une élaboration qui se fait devant elle, en cours, il n’y a pas d’instrument, donc pas de côté mécanique de l’appareil photo, de la caméra. Il y a une part humaine évidente dans cet échange. Après il y a les phénomènes de mode…

Tu lis de la BD ?

Christophe Dabitch : Ah oui ! Je lisais de la bande dessinée ado, j’étais un grand fan d’Hugo Pratt. Je me suis arrêté autour de vingt ans quand j’ai fait des études de littérature. J’y suis revenu avec des amis dessinateurs, au moment où il y a eu une explosion avec la bande dessinée indépendante dans les années 90. Et j’ai découvert beaucoup d’auteurs que j’ai adorés. Des expressions graphiques extrêmement différentes, de nouveaux formats. J’étais lecteur, copain avec des dessinateurs,

et j’ai commencé à faire une revue de reportage, La Lunette, une des premières revues dans le genre. Après, un peu par hasard, j’ai commencé à écrire de la bande dessinée à la demande d’un ami dessinateur. C’est le moment où l’on a rencontré Sébastien Gnaedig de Futuropolis quand ça s’est relancé, et ça a commencé comme ça.

et j’ai commencé à faire une revue de reportage, La Lunette, une des premières revues dans le genre. Après, un peu par hasard, j’ai commencé à écrire de la bande dessinée à la demande d’un ami dessinateur. C’est le moment où l’on a rencontré Sébastien Gnaedig de Futuropolis quand ça s’est relancé, et ça a commencé comme ça. Tu as écris tous les textes, ou as-tu travaillé en collaboration avec les dessinateurs ?

Christophe Dabitch : J’ai écrit tous les textes. Les dessinateurs ne se sont pas rencontrés entre eux, il n’y a pas eu de collectif au départ. Moi je travaillais en lien avec tous les dessinateurs, mais eux ne savaient pas ce que faisaient les autres. C’était dur d’imaginer suivant le travail de chacun leur découpage, combien un texte allait prendre de page… J’ai écrit des textes intermédiaires entre chaque reportage, qui sont des textes informatifs, de contextualisation pour me débarrasser le plus possible d’informations et éviter d’avoir à les remettre dans les reportages dessinés, ce qui me permettait d’avoir une écriture plus personnelle. A chaque fois que je revenais d’un reportage, j’ai laissé du temps, je voulais voir comment ça allait filtrer, ce qui allait me rester, ce qui était le plus lié à moi. J’avais envie que chaque reportage appelle une narration, un traitement une forme particulière. Ce qui fait le lien entre tous les dessinateurs c’est une figuration un peu subjective.

Tu avais des images préalables en tête ?

Christophe Dabitch : Je ne commence jamais à écrire sans savoir avec qui je vais travailler. Même si ça ne change pas forcément ce que j’ai envie d’écrire ou ce que je cherche au travers d’une histoire, suivant les dessins, le trait, ça fait bouger mon écriture, explorer des choses différentes. Mais quand j’écris je ne suis pas directif dans le sens où je laisse le dessinateur faire le découpage. J’ai envie que ce soit deux écritures qui se rencontrent, il y a donc forcément une part hasardeuse là-dedans.

Des envies de fiction ?

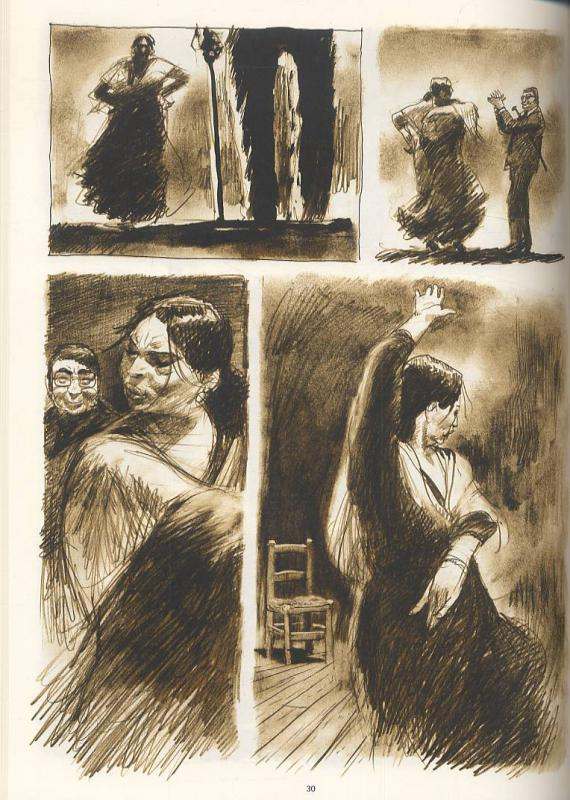

Christophe Dabitch : Les autres livres que j’ai écrits sont des sortes de fiction, mais partant toujours d’une base documentaire, historique autour d’un événement. Mais ce n’était pas de la reconstitution. Je pars de quelque chose qui a existé, et je tourne autour, je pose des hypothèses, je le questionne : qu’est-ce qui nous relie, nous aujourd’hui, à ça ? Comment cette histoire-là nous questionne ? Mauvais garçon,

par exemple avec Benjamin Flao, une bande dessinée autour du flamenco, dont les deux personnages principaux sont un ami et son copain gitan, avec qui j’ai passé beaucoup de temps en Andalousie, est à la fois une fiction, et un documentaire sur ces personnes-là. Mais il n’y a pas de fiction pure, les auteurs partent toujours d’évènements, d’éléments personnels. La littérature est très liée à la réalité. A toutes les époques, elle essaie de dire une réalité, mais de manières différentes. Aujourd’hui, elle y revient d’ailleurs de manière extrêmement forte. Beaucoup d’écrivains à nouveau se penchent là dessus : le monde du travail, des personnes existantes, le documentaire.

par exemple avec Benjamin Flao, une bande dessinée autour du flamenco, dont les deux personnages principaux sont un ami et son copain gitan, avec qui j’ai passé beaucoup de temps en Andalousie, est à la fois une fiction, et un documentaire sur ces personnes-là. Mais il n’y a pas de fiction pure, les auteurs partent toujours d’évènements, d’éléments personnels. La littérature est très liée à la réalité. A toutes les époques, elle essaie de dire une réalité, mais de manières différentes. Aujourd’hui, elle y revient d’ailleurs de manière extrêmement forte. Beaucoup d’écrivains à nouveau se penchent là dessus : le monde du travail, des personnes existantes, le documentaire. Des projets ?

Christophe Dabitch : On est en train de préparer un projet avec Damien Roudeau autour de la prostitution chinoise, qu’il a entamé il y a quelques années, et qui va peut-être aboutir à un livre. Je suis en train d’écrire un livre avec un photographe : une balade en vélo autour de l’Estuaire de la Gironde. Je vis à Bordeaux ; c’est une terre familiale. Donc ça va être un livre un peu personnel, entre texte et image. Et un projet au Liban, où j’aimerais aller en résidence.

Si tu avais le pouvoir cosmique de visiter le crâne d’un auteur, qui choisirais-tu et pourquoi ?

Christophe Dabitch : Je rentrerais dans le crâne d’Hugo Pratt, et j’irais chercher la question de l’amour.

Tu peux développer ?

Christophe Dabitch : Non, je ne développerai pas !

Merci Christophe.